Dysfonctionnement du système immunitaire

Dysfonctionnement du système immunitaire

Ce cours « Le système nerveux » a été réalisé par le professeur Jaouad EL OUAHEDY.

Introduction

En général, le système immunitaire est inoffensif vis-à-vis des éléments étrangers non pathogènes. Certaines personnes peuvent développer des réponses immunitaires anormalement exagérées contre des agents non pathogènes.

Questionnements

- Quels sont les aspects du dysfonctionnement du système immunitaire dans le cas des allergies, et dans le cas du sida ?

- Quelles sont les conditions indispensables pour réussir une transfusion sanguine ?

I – Les allergies

1) Définitions

- La réaction allergique: est une réaction immunitaire exagérée et mal ciblée car elle est dirigée contre des éléments qui sont à la base non pathogènes dits allergènes.

- Allergie : Réaction immunitaire exagérée vis-à-vis d’éléments non pathogènes.

- Allergène : Élément étranger à l’organisme et qui déclenche une réaction allergique.

- Mastocytes : une catégorie de leucocytes (globules blancs).

- Histamines : Substances sécrétées par les mastocytes leucocytes et qui sont responsables de l’allergie.

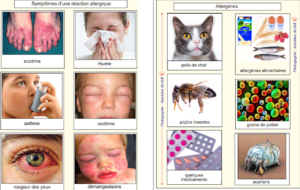

2) Les causes de l’allergie: Les allergènes

Les agents qui déclenchent la réponse allergique sont dits allergènes. Les allergènes peuvent être des aliments, des substances chimiques, des antibiotiques :

| Allergènes | Symptômes et effets |

|---|---|

| Acariens ; poussière ; grains de pollen ; poils de chats et de chiens ; plume d’oiseau. | Asthme ; inflammation des voies respiratoires et de la conjonctive de l’œil ; eczéma ; urticaire ; œdèmes… |

| Certains aliments : fraise ; fruits de mer ; poissons ; lait… Certains médicaments : antibiotiques… | Eczéma ; urticaire ; œdèmes… |

| Pénicilline ; venins d’insectes… | Choc anaphylactique : diminution de la pression sanguine dans le cerveau, asphyxie, coma ou éventuellement mort. |

3) Exemples

Parmi les allergies les plus fréquentes, on trouve :

- Les allergies respiratoires: Elles se manifestent essentiellement par des inflammations des voies respiratoires, perte d’odorat …

- L’asthme: allergie respiratoire qui se manifeste par des crises d’étouffement et des sifflements.

Ces allergies sont essentiellement dues à des contacts respiratoires avec des éléments comme les pollens, les acariens domestiques, les moisissures…

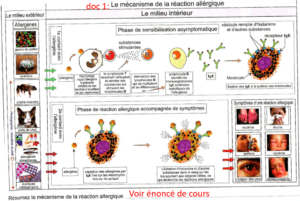

4) Les étapes de la réaction allergique : voir doc 1

L’allergie est une réaction immunitaire à une certaine substance appelée : allergène. Cette réaction se réalise à partir de deux phases successives.

+ Phase de sensibilisation asymptomatique (sans symptômes).

Cette phase commence au moment où l’individu entre pour la première fois en contact avec l’allergène. Celui-ci est alors reconnu comme substance dangereuse par certaines cellules du système immunitaire : les macrophages qui vont présenter l’allergène à leur surface et permettre la production d’immunoglobuline (IgE) spécifique de l’allergène par les lymphocytes B. Par conséquent, les individus allergiques produisent de grandes quantités d’anticorps (IgE) en réponse des allergènes qui vont passer dans le sang et aller se fixer sur des cellules appelées mastocytes. Ainsi, les mastocytes sont recouverts d’(IgE) spécifiques. Cette liaison est appelée sensibilisation.

+ Phase de réaction allergique symptomatique (avec symptômes).

Lors d’un 2e contact avec le même allergène, celui-ci va se fixer sur les (IgE) présents à la surface des mastocytes provoquant leur activation.

On observe alors la libération de l’histamine et d’autres substances dans le sang qui les transportent aux organes cibles, ce qui déclenche les réactions allergiques.

Remarques

- Au cours de la réponse allergique, l’histamine sécrétée par les mastocytes joue le rôle d’un médiateur chimique.

- La visite de l’allergologue est indispensable lors de l’apparition des Symptômes d’allergie : rhinite, urticaire, œdème, diarrhée, choc anaphylactique…

- Immunoglobuline E (IgE) est un anticorps spécifique d’allergène.

5) Le test cutané

Le test cutané est un examen médical qui consiste à injecter sous la peau, des doses faibles de divers allergènes. L’apparition d’une inflammation locale indique que la personne est allergique à l’allergène en question.

II – Syndrome de l’immunodéficience acquise : SIDA

1) Définitions

- le VIH : virus de l’immunodéficience acquise (après l’infection) responsable du sida, c’est un parasite intracellulaire obligatoire qui est très dangereux puisqu’il détruit les éléments de réponses immunitaires spécifiques cellulaires et humorales.

- SIDA : c’est une infection aiguë caractérisée par un affaiblissement de système immunitaire et des maladies opportunistes qui peuvent causer la mort.

- Immunodéficience : Incapacité de résister aux infections à cause d’un affaiblissement plus ou moins grave du système immunitaire.

==> Le virus du Sida ou VIH se fixe sur le lymphocyte (T4), la capside du virus pénètre dans le cytoplasme du lymphocyte et injecte son patrimoine génétique au niveau du noyau de (LT4). Un grand nombre de nouveaux virus sera fabriqué et sortira par bourgeonnement de la cellule infectée en provoquant sa mort. Les virus libérés dans le sang vont à leur tour envahir de nouveaux lymphocytes, ce qui entraîne une déficience du système immunitaire : c’est l’immunodéficience.

2) Les causes de SIDA: voir doc 2

Le VIH s’attaque plus particulièrement aux lymphocytes T4. Ces lymphocytes sécrètent des substances pour activer les réponses immunitaires spécifiques humorales et cellulaires. Le VIH se multiplie à l’intérieur des lymphocytes T4 et ils deviennent des cellules cibles et seront par la suite détruites par les lymphocytes T8. Les virus VIH libérés par une cellule infectée envahissent d’autres cellules ; et le cycle continue. La destruction massive des lymphocytes T4 suite à une infection au VIH provoque donc un effondrement du système immunitaire (immunodéficience). Plus le nombre de VIH augmente, plus le nombre de LT4 diminue. Parce que le VIH pénètre dans LT4 s’y multiplie et le détruit.

Exercice 1

Solution

1) A partir du document 1 :

a- Déterminez le rôle des lymphocytes T4 dans l’immunité acquise spécifique.

Les (LT4) sécrètent des substances qui permettent la prolifération et la différenciation des (LB) sécréteurs d’anticorps et des (LT) responsables de la destruction des cellules infectées. Les (LT4) jouent donc un rôle fondamental dans les réponses immunitaires spécifiques.

b- Expliquez comment la contamination par le virus du Sida, entraîne une déficience immunitaire acquise.

Lorsque le VIH se multiplie dans les (LT4) et les détruit, les lymphocytes B et les lymphocytes cytotoxiques ne peuvent plus assurer leur rôle de défendre l’organisme ; ce qui entraîne une déficience immunitaire.

2) Le document 2, représente les étapes de l’évolution du Sida (sans traitement) :

a- phase de contamination :

-

Expliquez l’évolution des lymphocytes T4 et des virus du VIH, lors de la 1ère étape.

Après contamination, le VIH se multiplie dans les (LT4), puis sont déversés dans le sang. Ainsi le taux du VIH augmente fortement, par contre le taux des (LT4) détruits par le VIH chute. -

Expliquez l’évolution des anticorps anti-VIH, lors de la 2e étape.

En réaction à cette attaque, les (LT4) non infectés activent les (LB). Ces derniers produisent de grandes quantités anti-VIH qui vont réduire la charge virale ; par conséquent les (LT4) prolifèrent.

b- phase de latence :

-

Expliquez l’évolution du VIH, des lymphocytes T4 et des anticorps anti-VIH.

Durant cette période très longue, le corps possède assez de (LT4) qui activent les (LB) pour produire les anti-VIH. Ces derniers ralentissent la progression du virus qui reste à l’état latent (dormant) dans (LT4). Ainsi, la charge virale reste faible mais augmente très lentement et le nombre des (LT4) diminue lentement car ils sont détruits par le virus. Cette étape peut durer plusieurs années selon l’individu. -

Expliquez pourquoi, une personne séropositive représente-t-elle un danger pour les personnes saines ?

Une personne séropositive est une personne qui porte le virus mais ne présente aucun symptôme. Cette personne peut transmettre le virus tout en l’ignorant à son ou ses partenaires lors des relations sexuelles non protégées.

c- phase du Sida déclaré :

+ Établissez la relation entre l’évolution du VIH avec l’évolution des lymphocytes T4 et les anticorps anti-VIH.

La diminution importante des lymphocytes T4 affaiblit le système immunitaire qui ne peut plus produire les anti-VIH, ainsi leur nombre chute rapidement et les virus qui sortent de la période de latence se multiplient très vite d’où l’augmentation considérable de leur nombre, ce qui entraîne une destruction importante des (LT4).

+ Expliquez l’apparition des maladies opportunistes qui peuvent être mortelles.

Lorsqu’il n’y a plus assez des (LT4) activateurs des (LB), le corps ne peut donc plus se défendre, ni contre VIH ni contre les autres envahisseurs. Ainsi, la porte est ouverte à toutes les infections et des maladies opportunistes apparaissent et seront fatales aux malades : c’est le SIDA.

3) Expliquez la phrase : « on ne meurt pas du Sida mais à cause du Sida »

« On ne meurt pas du SIDA mais à cause du SIDA ». Le virus VIH du sida rend le système immunitaire inefficace et incapable de protéger l’organisme contre les agents pathogènes, alors des maladies opportunistes se développent entraînant la mort du malade. C’est donc bien de maladies dont meurent les malades du sida et non pas de l’action directe du VIH.

3) Les étapes de l’évolution de SIDA

a) La phase primo-infection

Après contamination et durant cette phase, le système immunitaire développe réponse immunitaire presque normale contre VIH. Cette phase s’achève par l’augmentation du nombre de lymphocytes T tueurs et la quantité des anticorps. Ainsi, la quantité du virus diminue à la fin de cette phase. À cette phase, la personne porteuse du virus est dite séropositive (Présence des anticorps antisida dans le plasma).

b) La phase asymptomatique

Elle se caractérise surtout par une diminution importante du nombre de LT4 et par l’absence des symptômes cliniques. À la fin de cette phase, les lymphocytes T4 infectés s’éclatent et libèrent des VIH qui attaquent d’autres cellules et par conséquence l’apparition d’un présida.

c) La phase du sida déclaré

Durant cette phase tardive de l’infection, la personne souffre du syndrome d’immunodéficience acquise. C’est un effondrement du système immunitaire qui se caractérise par :

- la diminution du nombre de lymphocytes T4 va entraîner la diminution du nombre de lymphocytes T tueurs et de la quantité des anticorps.

- L’augmentation de la quantité du VIH dans le corps.

- Apparition des maladies opportuniste: des infections aiguës et diverses (bactériennes, virales, fongiques…); des microbes banals deviennent dangereux.

- apparition de tumeurs cancéreuses (sarcome de Kaposi).

- De problèmes neurologiques provoquant des altérations des fonctions supérieures.

- Troubles gastriques : Difficultés d’absorption des nutriments…..

Ces troubles entraînent le décès après un temps variables.

4) Les voies de transmission et de la prévention de SIDA

a) Les voies de transmission

Le sida se transmet d’une personne à l’autre par :

- Les rapports sexuels non protégés (sans utilisation de préservatif).

- De la mère au fœtus et le lait maternel.

- L’emploi de seringues contaminées par le VIH.

- Les objets tranchants contaminés.

- Les transfusions avec du sang contaminé.

a) Méthodes de prévention

Ce qui a réduit la propagation du VIH, c’est surtout les mesures de prévention, la conscience et la vigilance des citoyens. En effet, la compréhension des voies de transmission permet d’adopter les mesures préventives convenables :

- Utilisation de préservative au cours des rapports sexuels.

- Utilisation des seringues à usage unique.

- Stérilisation du matériel tranchant…

Exercice 2

Solution

1) a- + Donnez le résultat de chaque expérience.

Résultat 1 : les globules rouges restent dispersés

Résultat 2 : les globules rouges se réunissent en amas

+ Nommez le phénomène qui s’est produit dans le cas 2 :

Le phénomène qui s’est produit dans le cas 2 se nomme : l’agglutination

b- Que peut-on déduire :

-

du sang de la personne (A) avec le sang de la personne (B) ?

ils sont compatibles -

du sang de la personne (A) avec le sang de la personne (C) ?

ils sont incompatibles

Exercice 2

Solution

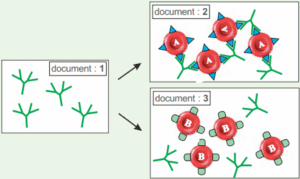

2) a- complétez les documents (2) et (3) en schématisant le résultat obtenu lors du mélange :

-

les agglutinines document (1) avec les globules rouges document (2)

-

les agglutinines document (1) avec les globules rouges document (3)

b- Déduisez comment l’agglutination se produit-elle ?

L’agglutination se produit quand les agglutinines du plasma ont la même forme que les agglutinogènes du globule rouge.

3) La détermination des groupes sanguins dépend de la présence ou l’absence des antigènes A et B.

Le tableau ci-contre montre comment déterminer le groupe sanguin à l’aide des sérums-tests.

a- complétez le tableau en indiquant le groupe sanguin déterminé par chaque test.

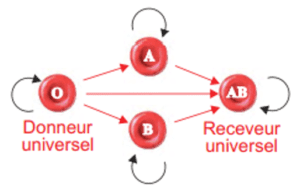

b- Indiquez dans quel cas la transfusion entre 2 personnes est-elle possible, sachant que l’agglutination se fait entre « les globules rouges du donneur et le sérum du receveur ». Complétez le schéma ci-dessous en précisant le sens de la transfusion possible entre 2 personnes sans qu’il y ait agglutination.

La transfusion n’est possible que si les agglutinogènes présents sur les hématies du donneur ne correspondent pas à l’agglutinine présent dans le plasma du receveur, on dit qu’il y a compatibilité sanguine entre le donneur et le receveur.

N.B :

Le principe de transfusion sanguine est :

-

il faut considérer les agglutinogènes chez le donneur et les agglutinines chez le receveur.

-

il ne faut pas ajouter un agglutinogène à un receveur qui possède l’agglutinine correspondante.

En appliquant ce principe, on peut effectuer toutes les transfusions sanguines possibles entre les différents groupes sanguins.

c- Que peut-on déduire en ce qui concerne le groupe (O) et le groupe (AB). Complétez le schéma.

➕ les personnes du groupe (O) sont des « donneurs universels » car tous les receveurs peuvent recevoir leur sang, puisqu’il ne contient aucun antigène, mais ne reçoivent que du sang de groupe (O).

➕ les personnes du groupe (AB) sont des « receveurs universels » car leur plasma ne contient aucune agglutinine et ne peuvent donner du sang qu’au groupe (AB).

Solution

1) À partir des données du texte ci-dessus et vos connaissances sur l’immunité, déterminez le résultat de chaque transfusion présenté dans le tableau ci-dessous et justifiez.

2) Résumez le problème que pose le facteur Rhésus lors de la transfusion sanguine.

➡️ L’incompatibilité Rhésus concerne uniquement les personnes dont le groupe sanguin est Rhésus négatif quand la transfusion se fait entre un donneur (Rh+) et un receveur (Rh-). Aussi, dans le cas de la mère (Rh-) et le bébé est (Rh+).

Ainsi :

-

lors de la première transfusion, le receveur (Rh-) va développer des anticorps anti-Rhésus.

-

par contre, si ce receveur (Rh-) est transfusé une deuxième fois d’un sang du groupe (Rh+), les anti-Rhésus produits lors de la première transfusion agglutinent les globules rouges du donneur, ce qui peut être fatal pour le receveur.

En ce qui concerne la mère (Rh-) :

-

lors de la première grossesse au moment de l’accouchement, quelques hématies du fœtus (Rh+) peuvent passer vers la mère (Rh-), ce qui déclenche une réponse immunitaire et la fabrication des anticorps anti-Rh.

-

Au cours de la deuxième grossesse, les anti-Rh+ traversent le placenta et passent vers le fœtus (Rh+) provoquant une agglutination et la lyse de ses hématies ce qui pourrait le tuer.

III – La transfusion sanguine: voir exercice 2

La vie de plusieurs malades dépend d’une transfusion de sang. En effet, certains patients ont besoin des globules rouges; d’autres ont besoin de certaines protéines contenues dans le plasma. Les personnes qui effectuent des dons de sang constituent la seule source cette substance vitale.

- Quelles sont les règles à suivre pour réussir les transfusions sanguines ?

1) Le système ABO

a- Explication d’agglutination

Les transfusions doivent obéir aux règles de compatibilité des groupes sanguins.

b- Les groupes sanguins et les transfusions sanguines

- Groupe sanguin: Un groupe sanguin est une classification reposant sur la présence ou l’absence de certains antigènes à la surface des globules rouges (hématies).

- Transfusion sanguine: La transfusion sanguine consiste à transférer, au moyen d’une injection intraveineuse, un produit sanguin dans l’organisme d’un patient.

Détermination des groupes sanguins: Pour déterminer le groupe sanguin d’une personne, on mélange une goutte de son sang avec un sérum-test contenant des anticorps «anti-antigène A » ou «anti-antigène B».

- Les groupes sanguins du système ABO se caractérisent par la présence ou l’absence des agglutinogènes (antigènes) A et B sur la membrane des globules rouges (hématies) et par la présence ou l’absence d’agglutinines (anticorps) «anti-A» et / ou «anti-B» dans le plasma.

- La présence de l’antigène recherché sur les globules rouges se manifeste par l’agglutination des globules rouges (agrégation). Dans le cas contraire, la goutte de sang garde son aspect homogène.

- La transfusion sanguine s’effectue seulement dans le cas où le sang du receveur ne contient pas d’anticorps qui peuvent agglutiner les globules rouges du donneur.

Remarque

Ces anticorps sont innés. Ils ne résultent pas d’une réponse immunitaire. Le sang transfusé ne doit pas être contaminé par des microbes. D’où l’intérêt des tests de dépistage.

2) Le système Rhésus

En plus des groupes sanguins du système ABO, il existe un autre système appelé système Rhésus (Rh). Il a été découvert en 1940 par le chercheur Landsteiner.

- Les personnes appartenant au groupe sanguin Rh+ possèdent un antigène supplémentaire sur la membrane des hématies.

- Les individus du groupe Rh- ne le possèdent pas.

-

- Dans les deux cas, et en dehors des transfusions sanguines, il n’y a pas d’anticorps «antirhésus» dans le plasma.

-

Remarque

- Lorsqu’une personne Rh- reçoit une transfusion d’un sang Rh + elle produit des anticorps «anti-rhésus» dans le cadre d’une réponse immunitaire spécifique humorale.

- Une personne Rh + ne développe aucune réponse immunitaire vis-à-vis des globules rouges Rh

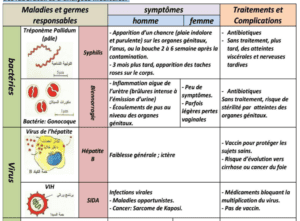

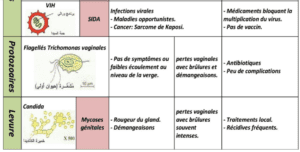

Protection de l’appareil reproducteur

Les infections sexuellement transmissibles (IST) sont des infections microbiennes qui se transmettent au cours des rapports sexuels non protégés. Si elles ne sont pas détectées et soignées, ces infections constituent un véritable danger sur la santé.

- Quelles sont les caractéristiques des IST? Et Comment peut-on les prévenir ?

I – Exemples d’infections sexuellement transmissibles

Les symptômes des infections sexuellement transmissibles (IST) peuvent apparaître au niveau des organes génitaux ou d’autres organes.

Le dépistage des IST s’effectue au niveau des laboratoires d’analyses médicales.

- Infection sexuellement transmissible : Infection microbienne, se transmettant lors de rapports sexuels d’un individu porteur de l’infection vers l’individu sain.

- Dépistage : Dépister une maladie : déceler sa présence éventuelle dans l’organisme.

- Contagion : Transmission d’une maladie à une personne saine, par contact direct ou indirect. ; (Contamination ; Infection).

- Les éléments qui traduisent la gravité des IST :

- -Être porteur sans le savoir (propagation rapide du germe).

- Les germes attaquent des organes vitaux (Appareil génital; cerveau …)

- Certains germes attaquent plusieurs organes à la fois

- Certains symptômes n’apparaissent que quelques années après la contamination.

- Gravité des conséquences (stérilité ; cirrhose du foie …).

- Le virus se transmet par contact avec le sang ou lors de rapports sexuels

II – La prévention des IST

Les IST ne sont pas une fatalité car on peut limiter leur propagation, si on suit rigoureusement les mesures de protection et de prévention (préservatif, dépistage, traitement …) et par des comportements conscients et responsables :

- Fidélité conjugale.

- Hygiène de l’appareil reproducteur.

- Utiliser un préservatif en cas de doute

- Se faire dépister régulièrement

- En cas d’infection, il faut se traiter rapidement sous la responsabilité d’un médecin. Surtout éviter de se soigner soi-même.

- Pour certaines l ST (hépatite B), il est possible de se faire vacciner;

- Pendant le traitement, utilisez toujours un préservatif.