Le système immunitaire

Le système immunitaire

Ce cours » Le système immunitaire » a été réalisé par le professeur Jaouad El OUAHEDY.

Introduction

L’homme vie dans un environnement qui compte des millions de microorganismes, dont beaucoup sont pathogènes, pourtant c’est rare où il tombe malade. Cela suggère la présence d’un système de défense, c’est le système immunitaire. Le système immunitaire doit connaitre le « soi » et le distinguer de « non soi».

Questionnements

- Quels sont les constituants du système immunitaire ?

- Comment le système immunitaire lutte contre les éléments pathogènes ?

- Quelles sont les mécanismes de l’immunité qui intervient dans les réponses immunitaires?

- Comment peut-on aider le système immunitaire en cas de besoin ?

- Lors d’une infection microbienne, l’inflammation locale peut être suivie d’un gonflement des ganglions lymphatiques localisés à proximité du lieu de l’infection.

- L’irradiation a pour résultat :

-

la destruction des lymphocytes au niveau de la rate, des ganglions lymphatiques et du thymus.

-

Un arrêt de la multiplication cellulaire au niveau de la moelle osseuse.

-

- La greffe de la moelle osseuse à une souris irradiée, a pour résultat, la formation à nouveau des lymphocytes au niveau du thymus, de la rate, des ganglions lymphatiques, dans le sang et dans la lymphe.

- L’ablation du thymus à la naissance, a pour résultat une importante diminution du nombre des lymphocytes T, et une absence de l’immunité cellulaire.

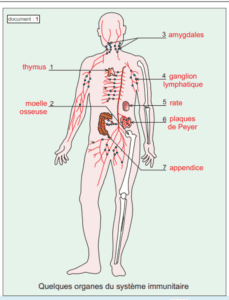

À partir de ces données, déterminez les organes du système immunitaire.

Les différents organes du système immunitaire sont :

- La moelle osseuse rouge

- Le thymus

- La rate

- Les amygdales

- Les ganglions

- L’appendice

- Les plaques de Peyer de l’intestin grêle

I – Les constituants de système immunitaire

Le système immunitaire est formé de cellules immunitaires et d’organes lymphoïdes et de molécules

1) Les organes lymphoïdes: voir doc 1

Les organes lymphoïdes est l’ensemble des organes au niveau desquels se forment ou se regroupent les cellules immunitaires. On en distingue deux types : a) Les organes lymphoïdes centraux: Thymus et Moelle osseuse rouge. b) Les organes lymphoïdes périphériques: Rate, ganglions lymphatiques, Amygdales, plaques de Peyer. Ce sont le lieu d’accumulations et de rencontres des cellules immunitaires avec les agents pathogènes.

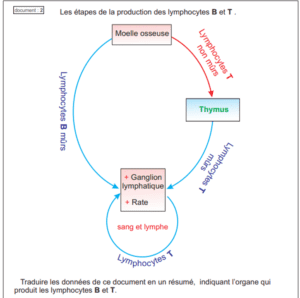

Les lymphocytes B et les lymphocytes T sont nés au niveau de la moelle osseuse rouge à partir des cellules souches. Les lymphocytes B restent dans la moelle osseuse et complètent leur maturation pour devenir immunocompétents (capables de reconnaître l’antigène et de déclencher une réponse immunitaire). Par contre, les lymphocytes T migrent vers le thymus où ils achèvent leur maturation et deviennent immunocompétents.

Une fois formés, les lymphocytes B et les lymphocytes T quittent respectivement la moelle osseuse et le thymus pour aller vers les ganglions lymphatiques et la rate où ils peuvent rencontrer les antigènes.

2) Les cellules immunitaires : voir doc 2

- Toutes les cellules sanguines sont issues de la moelle osseuse rouge.

- La différenciation des cellules immunitaires (leucocytes ou globules blancs) se fait à partir des cellules souches lymphoïdes, on distingue différents types: Les granulocytes, les macrophages, les lymphocytes B, les lymphocytes T ….

- La moelle osseuse rouge assure la production des lymphocytes T et B et la maturation des lymphocytes B alors que le thymus assure la maturation des lymphocytes T.

Exercice 1

- Comparez le nombre des micro-organismes sur la peau et les muqueuses, et leur nombre dans le milieu intérieur : le sang. Sur la peau et les muqueuses, il existe un très grand nombre de micro-organismes, alors que dans le sang (milieu intérieur), ils sont inexistants.

- Formulez une hypothèse pour expliquer l’absence des micro-organismes dans le sang. Peut-être que la peau et les muqueuses constituent des barrières naturelles entre le milieu intérieur de l’organisme et le milieu extérieur.

-

À l’aide des données des documents ci-dessus, validez l’hypothèse, puis déduisez comment l’organisme se protège-t-il contre les agents du milieu extérieur.

Notre organisme se protège contre les micro-organismes grâce aux barrières naturelles :Les barrières mécaniques :

- Les barrières mécaniques :

-

la peau, les muqueuses et le mucus qui piègent les microbes et les rejettent à l’extérieur.

-

- Les barrières chimiques :

- ce sont les sécrétions (sueur, larmes, salives, suc gastriques …) qui détruisent les micro-organismes.

Donc l’hypothèse est validée.

II – La réponse immunitaire non spécifique (naturelle)

La réponse immunitaire innée ou non spécifique est une réponse opérationnelle dès la naissance et ne nécessite aucun apprentissage, elle se mobilise immédiatement et sans distinction contre tous types d’antigènes.

1) Les barrières naturelles : voir exercice 1

Ce sont les premières barrières de défense de l’organisme contre les micro-organismes pathogènes. On en distingue 3 types:

- Barrières physiques ou Mécaniques (épithélium) : Elles sont formées par la peau, les muqueuses, cils, poils.

- Barrières chimiques : Elles sont formées par des liquides visqueux sécrétés par les muqueuses: les larmes, la sueur, la salive, le pH acide de l’estomac, les sécrétions enzymatiques digestives, les sécrétions vaginales et spermiques. Elles agissent par l’acidité ou par les enzymes qu’elles contiennent.

- Barrières écologiques : ex. bactéries amies qui entrent en compétition avec les bactéries pathogènes et limitent ainsi leur installation sur la peau ou dans le tube digestif.

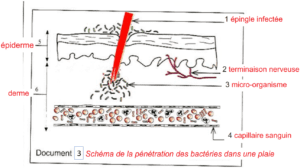

2) La réponse immunitaire inflammatoire (inflammation locale)

- Lorsque les barrières naturelles sont altérées, des micro-organismes pathogènes peuvent pénétrer dans l’organisme (contamination) et se proliférer (infection). Le système immunitaire met en place une défense: l’immunité innée immédiate, c’est la réaction immunitaire inflammatoire.

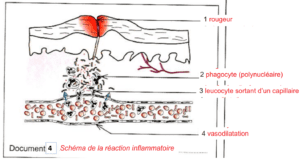

a) Les symptômes de la réponse immunitaire inflammatoire : voir doc 3 et 4

Au niveau d’une plaie ou d’une piqûre, il s’installe un ensemble de mécanismes de défense visant à réparer les lésions, c’est la réaction inflammatoire caractérisée par les 4 symptômes suivants:

- Rougeur (érythème): due à la dilatation locale des vaisseaux (l’afflux du sang)

- Chaleur : liée au ralentissement de la circulation sanguine au niveau de la zone lésée.

- Gonflement (œdème): dû au passage du plasma et des leucocytes dans les tissus lésés.

- Douleur : due à l’excitation des terminaisons nerveuses de fibres sensitives de la peau.

b) Les mécanismes de la réponse immunitaire inflammatoire: voir doc 5 et 6

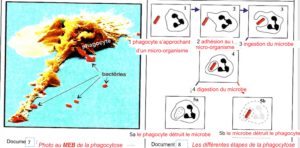

L’inflammation crée un environnement propice au recrutement de cellules immunitaires. Ces quittent les vaisseaux sanguins à travers la paroi et elles se dirigent vers les microbes au niveau de la plaie(diapédèse) pour les avaler et les digérer ; c’est le phénomène de la phagocytose.

c) Les étapes de la phagocytose : voir doc 7 et 8

c) Les étapes de la phagocytose : voir doc 7 et 8

La phagocytose s’effectue par des phagocytes comme les polynucléaires (ou granulocytes) et les macrophages. Elle se déroule en 4 étapes:

- rapprochement et adhésion : le phagocyte se rapproche du microbe et le déplace grâce aux pseudopodes.

- ingestion : les bactéries sont enfermées à l’intérieur d’une vésicule.

- Digestion: c’est la dégradation du microbe par des enzymes.

- Rejet des débris: les déchets du microbe sont rejetés en dehors de la cellule.

d) Bilan

Immunité naturelle (innée ou non spécifique: réaction inflammatoire) est : d)Bilan

- Immédiate: elle s’effectue directement après l’infection microbienne.

- non spécifique: elle est identique quel que soit le pathogène.

- Rapide (quelques heures (1 à 12h)).

- sans mémoire immunitaire.

- Inefficace : elle peut échouer à lutter contre certains microbes.

e) Synthèse

f) Remarques

f) Remarques

- Au niveau de la plaie se forme le pus, liquide lipidique contenant des globules blancs tués et des microbes.

- Certains microbes peuvent toutefois persister et/ou se multiplier à l’intérieur du phagocyte. Dans ce cas, l’organisme fait appel à d’autres voies immunitaires : la réponse acquise spécifique.

III – Réponse immunitaire spécifique (acquise)

1) Définition

- Toxine: une substance toxique sécrétée par certaines bactéries ou champignons.

- Anatoxine : une toxine qui a perdu sa toxicité, mais qui garde son pouvoir immunogène

- Antigène (Ag) est toute molécule susceptible d’être reconnue comme étrangère à l’organisme (non soi), et de déclencher une réaction immunitaire spécifique contre elle. Un Ag peut être:

- Exogène: toxines des bactéries, virus, parasites, …; E

- nidogène (soi modifié): cellules cancéreuses, cellules infectées…

- Le sérum est un liquide issu de la filtration du sang coagulé, il est dépourvu de cellules sanguines et contient des anticorps spécifiques.

Exercice 1

Exercice 2

1) Que représentent les globules rouges du mouton pour la souris qui a reçu l’injection ?

Les globules rouges représentent des corps étrangers ou antigènes pour la souris.

2) Proposez une hypothèse pour expliquer l’augmentation du nombre des lymphocytes dans la rate de la souris.

Peut-être que la souris a fabriqué des lymphocytes pour éliminer les globules rouges.

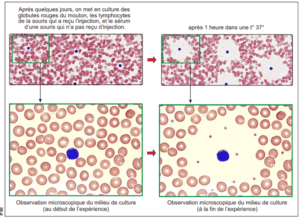

3) Pour tester l’hypothèse, on réalise l’expérience suivante :

On met en culture, pendant une heure à une température de 37° :

-

des lymphocytes extraits de la rate de la souris qui a reçu l’injection,

-

le sérum frais d’une souris qui n’a pas reçu d’injection.

a- Expliquez l’état des globules rouges du mouton, en fonction de leur position par rapport aux lymphocytes de la souris.

Loin du lymphocyte, les globules rouges sont sains, par contre, ceux qui étaient autour du lymphocyte ont dégénéré, puis disparus formant une plage d’hémolyse.

b- Déduisez la réaction de l’organisme vis-à-vis des corps étrangers, puis validez l’hypothèse proposée ci-dessus.

Quand un élément étranger ou antigène envahit l’organisme, celui-ci répond par : une réaction immunitaire qui fait intervenir les lymphocytes pour neutraliser l’antigène. L’hypothèse est validée.

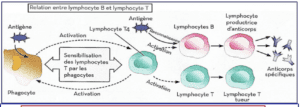

2) Mécanismes de la réponse immunitaire spécifique : voir exercice 2

Une réponse immunitaire acquise ou spécifique : Elle ne se met en place qu’après la rencontre avec l’antigène (acquise), cette immunité plus efficace dirigée d’une manière spécifique contre l’antigène rencontré mais elle intervient après l’immunité innée à travers des lymphocytes . On distingue deux types de réponse immunitaire acquise ou spécifique: La réponse immunitaire à voie humorale et La réponse immunitaire à voie cellulaire.

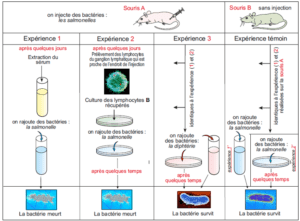

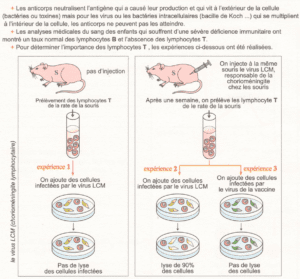

Exercice 3

- Le sérum de la S.A contient des éléments capables de neutraliser la salmonelle.

- a. Le sérum de la S. A contient les anticorps

b. Les lymphocytes B sont activés après la pré reconnaissance de l’antigène qui deviennent capables de le reconnaître et de le détruire: on dit que l’immunité est acquise.

c. Chaque anticorps sécrété par les lymphocytes B est dirigé contre un seul et unique antigène : cette immunité est dite spécifique. - La contamination de l’organisme par antigène fait intervenir les L.B qui sécrètent dans le sang des anticorps: réponse immunitaire à médiation humorale (acquise et spécifique).

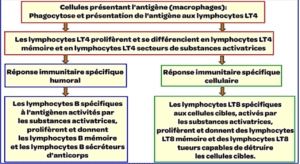

3) Réponse immunitaire humorale: voir exercice 3

Dans certains cas, après l’entré d’un antigène dans le corps, ses propres L.B sont activés, sensibilisés et se multiplient, et certains d’entre eux se transforment en lymphocytes (plasmocytes) productrice d’anticorps spécifiques dirigés contre cet antigène qui le reconnaisse et l’éliminent: c’est une réponse immunitaire humorale.

Exercice 4

- +Au 1er contact, la réponse immunitaire demande un temps de latence d’environ une semaine donc elle est lente et peu abondante d’anticorps.

+Au 2ème contact, la réponse immunitaire est rapide, plus durable et plus intense: quantité abondante d’anticorps. - a. Lors de 1ère réponse, les L.B doivent reconnaitre l’antigène et se multiplier puis se différencier en plasmocytes, ce qui explique la lenteur de la réponse.

b. Au 2ème contact, les cellules mémoires reconnaissent rapidement l’antigène et prolifèrent puis se différencient plus vite en plasmocytes, ce qui explique la rapidité de cette réponse. - L’immunité spécifique se distingue par la mémoire immunitaire; qui est basée sur le maintien des cellules mémoires d’un antigène. Elle permet d’avoir une réaction immunitaire spécifique plus rapide et plus efficace lors du 2ème contact avec le même antigène.

a- Caractéristiques de la réponse immunitaire humorale: voir exercice 4

- La mémoire immunitaire : Par des lymphocytes mémoires qui rend le système immunitaire plus efficace et plus rapide lors d’un nouveau contact avec le même antigène. L’individu est alors immunisé (immunité acquise).

- Le principe de la vaccination utilise la mémoire immunitaire.

- La spécificité: En effet, les lymphocytes B portent au niveau de sa membrane cytoplasmique des anticorps spécifiques capables de reconnaître un seul type d’antigène.

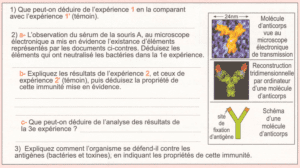

b- Les anticorps

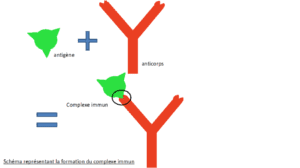

- L’anticorps est une molécule protéique produite par des lymphocytes B après leur activation et leur sensibilisation, pouvant se lier à un antigène.

- Chaque anticorps est spécifique d’un antigène qui est à l’origine de sa production.

- Les anticorps agissent en se liant aux éléments étrangers. Ils forment ainsi des complexes « Anticorps antigène» appelés des complexes immuns qui peuvent ensuite être éliminés facilement par des phagocytes.

c- Les étapes de l’immunité humorale: Voir schéma bilan 1

- L’immunité humorale nécessite la coopération entre différentes cellules immunitaires par des contacts et des sécrétions et elle se déroule en trois phases principales :

- La phase d’induction : il y a reconnaissance de l’Ag (Ex. : toxine, virus, bactérie) par les lymphocytes B. À l’issue de cette phase, les lymphocytes ainsi sélectionnés sont activés, mais leur nombre est peu élevé.

- La phase d’amplification : il y a prolifération et différenciation de clones de lymphocytes B spécifiques de l’antigène sous le contrôle des lymphocytes T4 sécrétant des messagers chimiques.

- La phase effectrice : il y a production des anticorps capables de se lier aux antigènes du microbe pour former le « complexe immun » qui sera ensuite éliminé par des phagocytes.

Exercice 5

- On déduit que l’immunité est acquise.

- On déduit que l’action est donc spécifique.

- Après reconnaissance de l’antigène, les lymphocytes T agissent directement par contact avec la cellule infectée par le même antigène et provoquent sa mort. C’est l’immunité à médiation cellulaire acquise et spécifique.

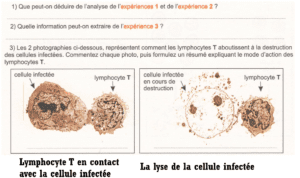

4) Réponse immunitaire cellulaire

a- Caractéristiques de la réponse immunitaire cellulaire: voir exercice 5

Dans certains cas, la voie humorale n’est pas utilisée, mais plutôt l’activation des lymphocytes T tueurs(mortels/cytotoxiques) contre certains antigènes, pour les lyser directement (la cytotoxicité). Cette voie est appelée immunité cellulaire, qui est efficace contre les cellules cancéreuses et les cellules infectées par les virus. C’est une réponse immunitaire spécifique, acquise, non immédiate et à mémoire.

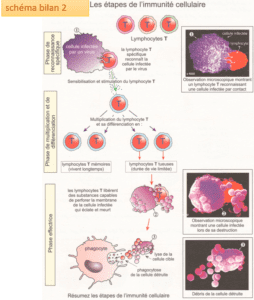

b- Les étapes de l’immunité cellulaire : Voir schéma bilan 2

a) Reconnaissance des cellules cibles infectées: par l’intermédiaire de l’antigène présenté sur la membrane de ces dernières.

b) Activation et différentiation: Les L. T deviennent actives ; elles se multiplient et se différentient pour donner des lymphocytes T tueurs ou cytotoxiques Tc (=T8 après différenciation) et des lymphocytes T mémoire.

c) destruction des cellules cibles infectées: Après différenciation, les L. Tc détruisent les cellules cibles infectées de deux manières :

- Par cytolyse: Libération des protéines (Perforine) capables de créer des pores au niveau de la membrane de la cellule cible puis la mort de la cellule.

- Par apoptose: Libération des produits chimiques (Granzymes, …) qui se fixent sur la membranaires de la cellule cible et induisent sa mort (suicide cellulaire).

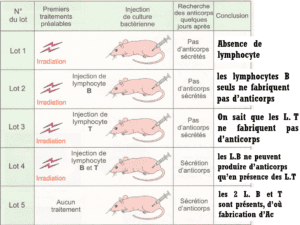

Exercice 6

Solution

La réponse immunitaire acquise nécessite une coopération entre les lymphocytes B et les lymphocyte T.

III – Coopération cellulaire

1) Coopération entre cellules immunitaires: Voir Exercice 6

Le développement d’une réponse immunitaire nécessite une coopération cellulaire entre les phagocytes et les L.T et L.B, dans le seul but d’identifier l’antigène afin de l’éliminer et de maintenir l’intégrité du corps.

2) Bilan de la coopération cellulaire : Schéma de synthèse

Les lymphocytes T4 (ou les lymphocytes T helper =Th) sont des lymphocytes T auxiliaires qui jouent un rôle essentiel dans les réponses immunitaires, elles deviennent actives après la fixation de l’Antigène puis elles sécrètent des substance chimiques (Ex: Interleukine) nécessaire à l’activation des autres cellules immunitaires comme les macrophages, les lymphocytes T et B. C’est la coopération cellulaire

IV – Méthodes de prévention (hygiène) pour aider l’organisme à se défendre

1) Asepsie

Ensemble des moyens visant à empêcher la contamination par des germes infectieux de microorganismes (le lavage des mains, la stérilisation des instruments opératoires…).

2) Antisepsie

Les antiseptiques est un ensemble de méthodes qui ont pour but de détruire les microbes à la surface de la peau lésée après contamination (eau oxygénée, Bétadine, alcool à 70°…).

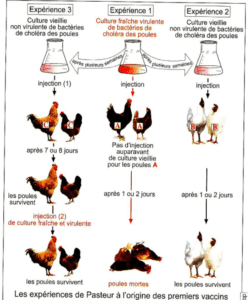

3) La vaccination

Document 9 : expériences de Pasteur

Expliquez le principe de la vaccination à l’aide de l’analyse de ces expériences et des acquis antérieurs.

Le principe de la vaccination est d’introduire des antigènes d’un agent infectieux non pathogène, afin qu’il ne provoque pas la maladie et permet à l’individu d’acquérir une immunité active spécifique, capable de le protéger contre la survenue d’une maladie liée à un agent infectieux.

a- Découverte du vaccin(expériences de Pasteur): voir doc 9

- Les poules A meurent car elles sont injectées par la culture récente des bacilles de choléra qui est mortelle.

- Les poules B sont restées vivantes après l’injection car la culture vieillie de bactérie de choléra est devenue atténuée (non virulente).

- Les poules C sont restées vivantes car elles ont été immunisées contre le choléra par la culture vieillie. Ces poules produisent des anticorps anti- bactériens capables de neutraliser la bactérie de choléra virulente et par conséquent elles sont protéger.

La culture vieillie de bactérie de choléra atténuée (non virulente) représente un vaccin contre le choléra.

- Décrivez l’évolution du taux des anticorps antitétaniques après chaque injection d’antitoxine tétanique.

Lors d’un 1e contact, le taux d’anticorps augmente lentement pour atteindre le maximum au bout d’une semaine, et à chaque nouvelle injection le taux d’anticorps devient nettement plus élevé. - Expliquez l’intérêt de faire un rappel d’un vaccin.

L’intérêt des rappels est de maintenir le taux des anticorps très élevé dans le sang. - Donnez la définition d’un vaccin et le but de son utilisation.

La vaccination est une méthode permettant d’immuniser un individu pendant une longue durée contre une maladie en stimulant son système immunitaire en lui injectant un antigène pathogène, rendu inoffensif.

b- Caractéristiques de la vaccination: voir doc 10

- La mémoire immunitaire est renforcée par les vaccins rappels.

- Elle prépare une réponse secondaire intense et efficace.

- La vaccination consiste à des injections successives (rappels) du vaccin.

- Les vaccins sont faits à partir de microbes rendus atténués et inoffensifs.

1) À partir des données du texte ci-dessus et le graphique, déterminez les propriétés de la sérothérapie.

La sérothérapie est une méthode de soin. Son action est immédiate, spécifique et peu durable.

2) Comparez les caractéristiques de la vaccination et de la sérothérapie, puis complétez le tableau suivant.

| Vaccination | Sérothérapie |

|---|---|

| – Injecté avant la maladie : la vaccination est préventive | – Injecté lorsque la maladie est déclarée : la vaccination est curative |

| – Immunité active, spécifique, tardive à condition de faire des rappels (dans la majorité des cas). | – Immunité passive, spécifique, immédiate et courte. |

V – Méthodes de curation (soin) pour aider l’organisme à se défendre:

1) Sérothérapie : voir exercice 7

a- Définition

la sérothérapie est une immunisation artificielle passive; elle consiste à l’injection d’un sérum provenant d’un être vivant qui a été vacciné contre une maladie infectieuse contenant les anticorps prêts à jouer un rôle anti infectieux dans l’organisme receveur. Il s’agit d’un transfert d’immunité d’un sujet à un autre.

b- Comparaison entre vaccination et sérothérapie

| Vaccination | Sérothérapie | |

|---|---|---|

| Produit injecté | Antigène | Anticorps |

| Nature | Spécifique | Spécifique |

| Type d’immunisation | Active | Passive |

| Délai d’efficacité | Retardé (Lente) | Immédiat (Rapide) |

| Durée d’efficacité (de protection) | Durable (Long terme) | Temporaire (Court terme) |

| But d’utilisation | Préventive | Curative |

2) Antibiotiques

Antibiotiques, médicaments ayant la propriété de tuer les bactéries ou d’empêcher leur prolifération, utilisés dans le traitement des infections dues à des bactéries pathogènes. Ex : pénicilline: antibiotique extrait de la moisissure Penicillium.

3) Sulfamides

Ils sont des antibactériens synthétiques, ils se fixent sur la bactérie et inhibent sa prolifération.

VI – Antibiogramme

Un antibiogramme est une technique de laboratoire visant à connaître l’antibiotique efficace pour lutter contre une bactérie pathogène.

On suit les étapes suivantes :

- On prend une boite de milieu gélosé adéquat et ensemencé avec une culture pure d’organisme pathogène, l’inoculum est étalé par inondation.

- On dépose des disques des papiers filtre imbibés chacun par un antibiotique donné.

Conclusion

Les antibiotiques se diffusent de manières circulaires de chaque disque; l’antibiotique le plus efficace est celui qui laisse autour du disque une grande auréole (zone d’inhibition)

c) Les étapes de la phagocytose : voir doc 7 et 8

c) Les étapes de la phagocytose : voir doc 7 et 8 f) Remarques

f) Remarques